Cookies, consentement et contrôle : ce que le RGPD tente (encore) de sauver.

Tu acceptes les cookies ? T’as surtout dit oui à la surveillance

Un clic. C’est tout ce qu’il faut pour dire oui à des centaines d’entreprises que tu ne connais pas. Quand tu acceptes les cookies sur un site, tu crois parfois dire “OK” pour améliorer ton expérience. En réalité, tu ouvres la porte à un tracking massif, souvent illégal, parfois opaque, toujours intrusif. Bienvenue dans l’économie du consentement forcé.

Les cookies, ces espions ordinaires

Techniquement, les cookies sont de petits fichiers déposés dans ton navigateur pour que le site "se souvienne de toi" : ton panier, ta langue préférée, ta session de connexion. Jusque-là, rien de méchant. Mais ce n’est qu’une facette.

Derrière les cookies dits “tiers” (third-party cookies), se cachent les trackers publicitaires, les plateformes de ciblage comportemental, les courtiers de données. En 2022, l’autorité de protection des données belge a montré que l’IAB Transparency & Consent Framework — le système de consentement utilisé par 80 % des sites européens — viole le RGPD en facilitant une “vente aux enchères” des profils utilisateurs en temps réel.

Le RGPD, ce droit qu’on contourne

Entré en vigueur en 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est censé garantir un contrôle accru aux citoyens européens sur leurs données personnelles. Il impose notamment un consentement “libre, éclairé, spécifique et univoque”. En théorie, aucun site ne peut te pister sans ton accord explicite. En pratique ? C’est tout l’inverse.

D’après une étude de l’Université de Princeton, 94 % des bandeaux cookies ne respectent pas les exigences légales du RGPD. Boutons "Accepter tout" mis en avant, refus caché ou rendu plus compliqué, design manipulateur : ce sont des dark patterns, des techniques d’interface conçues pour te pousser à dire “oui” sans réfléchir.

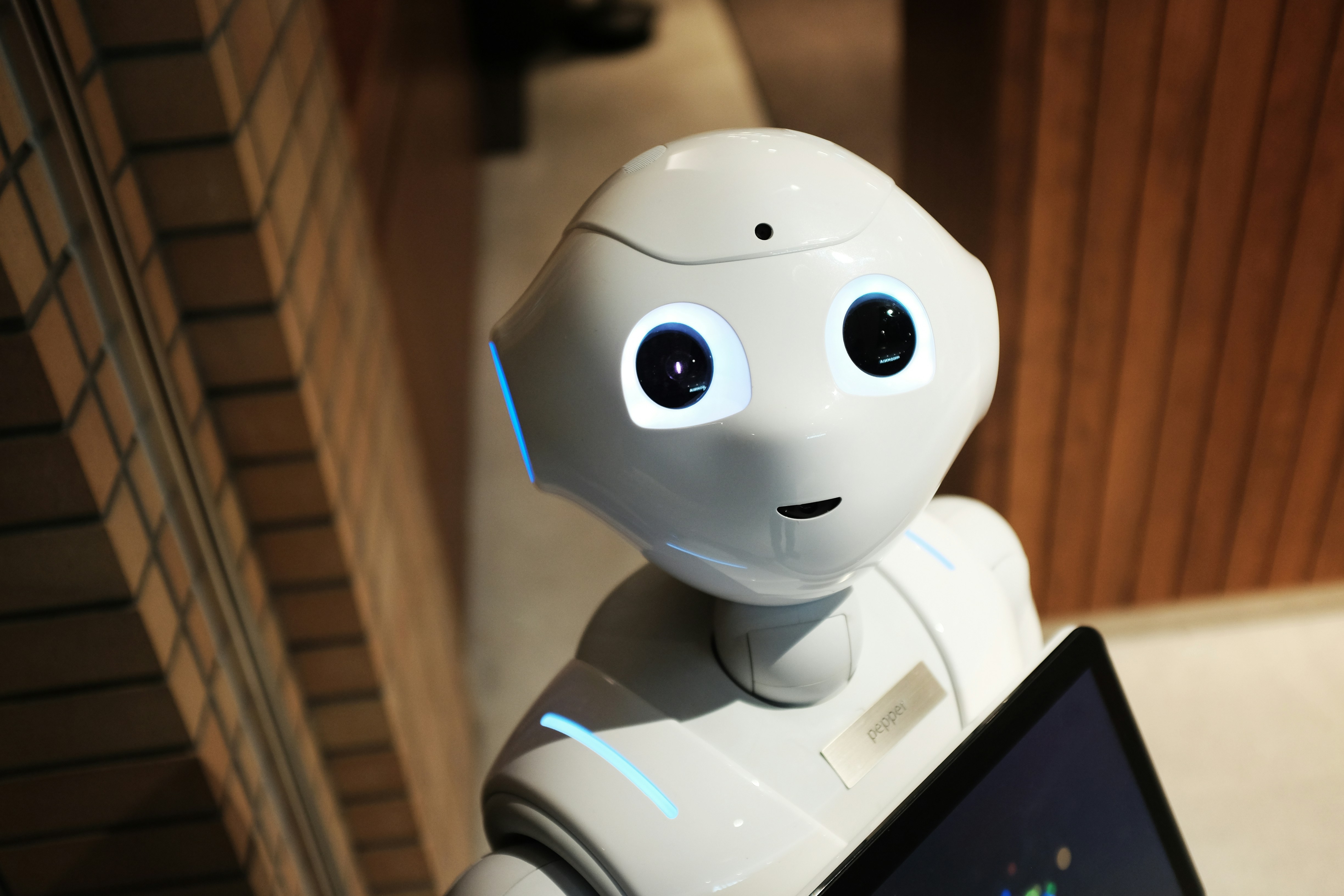

Tu dis “oui”... parce qu’on t’épuise

Il ne s’agit pas seulement de négligence. Il s’agit de stratégie. L’économie de l’attention, comme l’a très bien formulé Shoshana Zuboff dans The Age of Surveillance Capitalism, repose sur ta soumission passive à une extraction de données systémique.

Face à un site qui t’impose de paramétrer manuellement chaque type de cookies, ton cerveau fait ce qu’il fait le mieux : il choisit la voie la plus rapide. Tu cliques. Et tu passes à autre chose.

Ce mécanisme a un nom : fatigue du consentement. Et c’est exactement ce contre quoi le RGPD était censé te protéger.

La CNIL veille, mais la bataille est rude

En France, la CNIL a imposé depuis 2021 que les sites offrent un bouton "refuser tout" aussi visible que "accepter tout". Elle a infligé des amendes records à Google (150 millions d’euros) et Facebook (60 millions) pour non-respect des règles. Mais ces sanctions ne suffisent pas à enrayer une pratique généralisée.

Des millions d’internautes continuent d’être suivis sans le savoir. En 2023, Mozilla a révélé que sur les 250 sites les plus visités en Europe, seuls 11 % permettaient réellement un choix équitable. Le reste s’appuie sur la lassitude, l’habitude, et la complexité.

Comment reprendre un peu de pouvoir

Non, tu n’es pas condamné·e à être suivi·e. Voici quelques réflexes simples pour limiter les dégâts :

- Active la suppression automatique des cookies à chaque fermeture de session.

- Utilise des navigateurs comme Brave ou Firefox avec l’extension uBlock Origin.

- Préfère le refus par défaut aux options “personnalisées”.

- N’hésite pas à signaler un bandeau illégal à la CNIL.

- Et surtout : sois curieux·se. Apprends à reconnaître les fausses fenêtres de choix, les cases pré-cochées, les modèles de pression. Le RGPD ne sert à rien si personne ne sait s’en servir.

Conclusion : la prochaine fois que tu cliques, pense-y

Les cookies, ce n’est pas qu’une histoire de pub. C’est une porte d’entrée vers la marchandisation de ton comportement, de ton attention, parfois même de ta santé mentale.

Le RGPD est là pour encadrer tout ça. Mais il ne tiendra pas sans toi. C’est aussi à chacun de nous, utilisateur·rice·s, étudiant·e·s, citoyen·ne·s, de comprendre le numérique pour mieux en reprendre le contrôle.

Parce que refuser, c’est aussi exister.

Souhaites-tu que je t’en fasse une version courte pour teaser ce contenu sur LinkedIn ou l’accompagner d’un visuel ?