Droit numérique : définition, enjeux 2025 et pourquoi il est partout

Un droit qu’on ignore, mais qui façonne déjà nos vies

On entend souvent parler de cyberattaques, de cookies, ou encore du fameux RGPD. Mais derrière ces notions se cache une discipline encore trop méconnue : le droit numérique.

En 2025, il ne s’agit plus d’un champ réservé aux juristes. Il régit déjà notre quotidien : de la signature électronique d’un contrat au simple clic sur “Accepter” pour les cookies, nous appliquons tous, sans le savoir, les règles du droit numérique.

Qu’est-ce que le droit numérique ?

Le droit numérique regroupe l’ensemble des règles qui organisent et protègent les activités liées aux technologies et à Internet. Concrètement, il couvre :

- La protection des données personnelles et la vie privée

- La cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité

- La propriété intellectuelle

- Le e-commerce et les contrats en ligne

- La régulation des plateformes

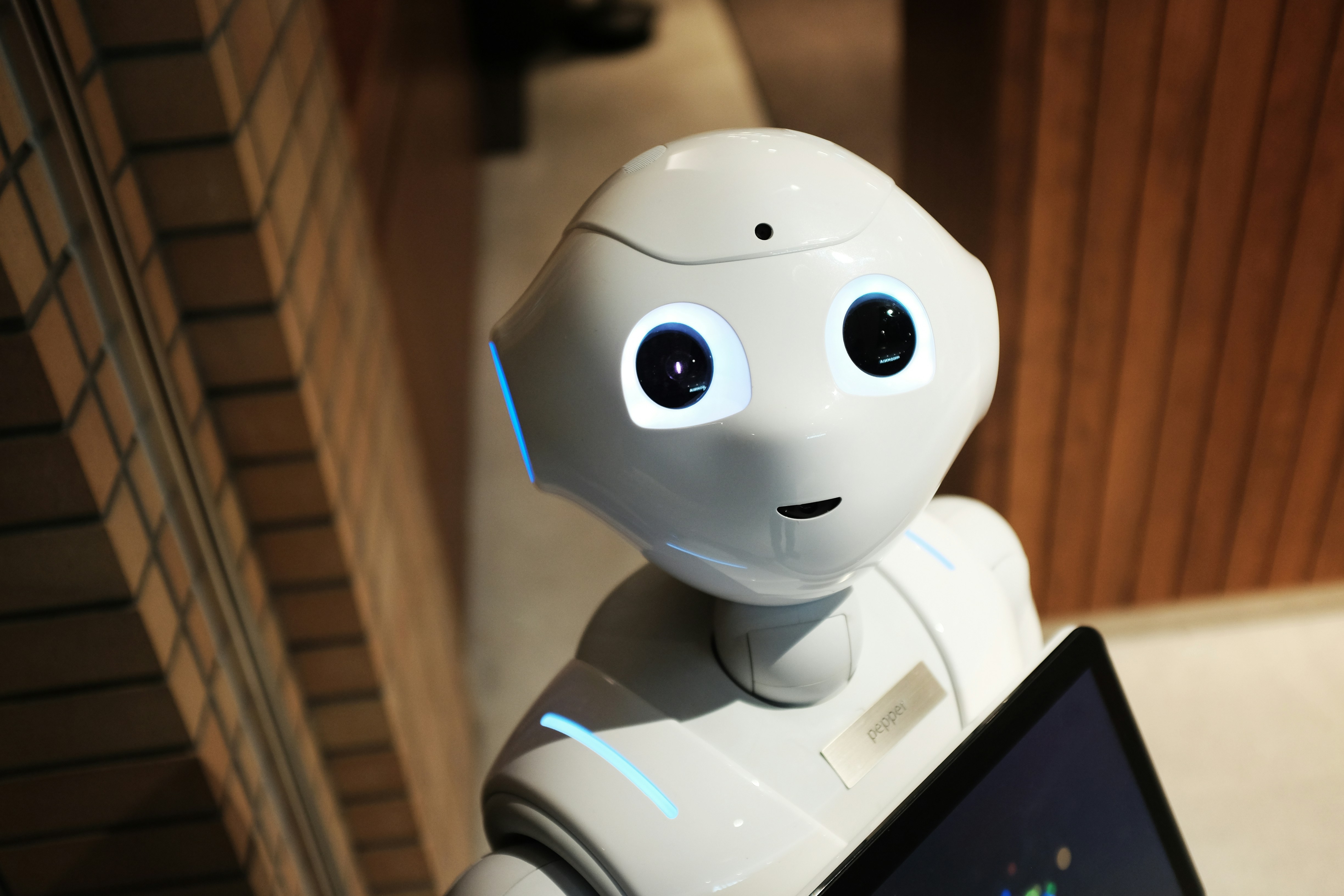

- L’intelligence artificielle et la blockchain

Focus : la protection des données personnelles et le respect de la vie privée

Depuis l’entrée en vigueur du RGPD (2018), la protection des données personnelles est devenue le cœur du droit numérique. Les principes clés incluent :

- Consentement explicite : chaque utilisateur doit accepter clairement le traitement de ses données (cookies, newsletter, applications).

- Finalité limitée : les données ne peuvent être utilisées que pour l’usage déclaré.

- Droit à l’oubli : toute personne peut demander l’effacement de ses données.

- Portabilité : l’utilisateur peut récupérer ses données pour les transférer ailleurs.

- Sanctions financières lourdes : Meta, Amazon ou TikTok ont écopé de centaines de millions d’euros d’amende.

En pratique : vos recherches Google, vos historiques de santé dans une app de fitness ou encore vos données scolaires sont juridiquement protégées. Mais des risques persistent : fuites massives de données, ventes illégales, ou exploitation par des IA sans consentement.

La protection de la vie privée n’est pas une option : elle constitue désormais un droit fondamental, consacré par la Charte européenne des droits fondamentaux (article 8).

Pourquoi le droit numérique est-il essentiel ?

.jpg)

Parce que nos vies sont numérisées. Sans cadre juridique, Internet deviendrait une zone de non-droit.

- Protéger nos libertés : conversations privées, données médicales et géolocalisation.

- Assurer la confiance numérique : indispensable pour le e-commerce et les paiements en ligne.

- Limiter les abus des géants du web : Meta a été condamnée à 1,2 milliard € d’amende en 2023.

- Encadrer l’innovation : IA, blockchain, NFT… chaque technologie soulève de nouvelles questions juridiques.

Le numérique, vecteur de contentieux émergents dans l’éducation

Le domaine éducatif est particulièrement exposé à ces nouveaux enjeux juridiques :

- Protection des données scolaires : plateformes type ENT (Espaces numériques de travail) et applications d’e-learning collectent des informations sensibles sur les élèves. Le non-respect du RGPD peut mener à des sanctions.

- Vie privée des élèves et enseignants : diffusion non autorisée d’images, enregistrements de cours, captations sur réseaux sociaux.

- Cyberharcèlement : de plus en plus de litiges opposent élèves, parents et établissements, nécessitant une articulation entre droit numérique, droit pénal et droit scolaire.

- IA et éducation : l’usage de ChatGPT ou d’outils similaires pour rédiger des devoirs soulève des débats sur la triche, mais aussi sur la protection des données des utilisateurs mineurs.

Exemple concret : en 2024, plusieurs rectorats en France ont été rappelés à l’ordre par la CNIL pour l’usage d’outils numériques qui transféraient des données scolaires vers des serveurs hors UE, sans garanties suffisantes.

Cyberharcèlement : un enjeu majeur du droit numérique

Le cyberharcèlement est devenu l’un des contentieux les plus préoccupants du numérique.

Il touche particulièrement les jeunes et peut se traduire par :

- la diffusion d’insultes ou menaces en ligne,

- le partage non consenti d’images ou vidéos,

- la création de faux profils pour nuire à une personne,

- des campagnes de harcèlement collectif sur les réseaux sociaux.

En France, le cyberharcèlement est reconnu comme une infraction pénale depuis 2014 (article 222-33-2-2 du Code pénal), avec des peines allant jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende, et plus lourdes encore si la victime est mineure.

Pour mieux comprendre et sensibiliser, voici une ressource vidéo utile :

Vidéo explicative sur le cyberharcèlement 🔗

Le droit numérique joue ici un rôle crucial pour protéger les victimes, responsabiliser les plateformes et sanctionner les auteurs.

Pour aller plus loin, découvrez notre analyse complète :Harcèlement numérique : la modération automatisée peut-elle protéger sans censurer ?🔗

Le droit numérique en action : affaire Bindl (2025)

En janvier 2025, le Tribunal de l’Union européenne a condamné la Commission européenne à indemniser un citoyen allemand, M. Bindl, à hauteur de 400 €.

Pourquoi ? Parce que ses données personnelles, transmises via Facebook lors d’une inscription à un événement, avaient été transférées vers les États-Unis sans garanties suffisantes.

Cette affaire montre que même un préjudice immatériel (perte de contrôle sur ses données) peut être reconnu et indemnisé. Preuve que le droit numérique est concret, actuel et protecteur.

Qui pratique le droit numérique et comment s’y former ?

Les professions concernées

- Avocats en droit du numérique / DPO (Data Protection Officers)

- Juristes en entreprises technologiques

- Consultants en cybersécurité et conformité

- Fonctionnaires européens et régulateurs

Les formations et diplômes

- Licence en droit (3 ans), puis Master 2 en droit du numérique ou des nouvelles technologies (2 ans) – proposés dans des universités comme Paris Panthéon-Assas, Lyon 3, Strasbourg, Aix-Marseille.

- Mastères spécialisés en droit du numérique dans les grandes écoles.

- LL.M. internationaux (Oxford Internet Institute, Genève, Stanford, Harvard).

- Certifications courtes : CNIL DPO, IAPP (CIPP/E), ANSSI cybersécurité.

Durée des études

- 5 ans en université (Licence + Master).

- Formations complémentaires : quelques jours à quelques mois.

L’invisible devient visible

Le droit numérique n’est pas une mode. C’est l’infrastructure invisible qui structure nos sociétés connectées. Il influence déjà nos libertés, notre économie et nos démocraties.

S’y intéresser, ce n’est pas être juriste : c’est comprendre les règles du jeu du monde numérique dans lequel nous évoluons déjà.

FAQ — Droit numérique, RGPD et « informatique et libertés »

Qu’est-ce que le droit numérique ?

Le droit numérique est la branche du droit qui encadre le traitement des données à caractère personnel, l’informatique et libertés, les sites internet et, plus largement, toutes les activités liées aux technologies et à Internet (hébergement, plateformes, prestataires et sous-traitants).

Le droit numérique est-il récent ?

Il s’est institutionnalisé avec le RGPD (2018) et les lois informatique et libertés (France), mais s’appuie sur des principes classiques : vie privée, responsabilité contractuelle, propriété intellectuelle et sécurité des données stockées et traitées.

Quels sont les grands textes de référence ?

- RGPD (UE) + Loi Informatique et Libertés (FR)

- Digital Services Act (DSA) & Digital Markets Act (DMA) (UE, 2024)

- AI Act (UE, en déploiement)

- Cloud Act (États-Unis)

Ces textes fixent les règles pour les responsables du traitement, leurs sous-traitants, la transparence en ligne et la gouvernance de l’IA.

Qui est concerné par le RGPD et l’« informatique et libertés » ?

Tout le monde : entreprises, administrations, écoles, créateurs, associations et chaque internaute, dès qu’il y a collecte, stockage ou traitement de données à caractère personnel (ex. formulaires de sites internet, CRM, cookies).

Qu’est-ce qu’un “responsable du traitement” et un “sous-traitant” ?

Le responsable du traitement détermine les finalités et moyens du traitement de données (ex. une société qui gère un site). Le sous-traitant/prestataire traite les données pour le compte du responsable (ex. hébergeur, outil d’emailing). Un contrat (art. 28 RGPD) doit encadrer ces relations.

À quoi sert le DPO (délégué à la protection des données) ?

Le DPO conseille, contrôle la conformité RGPD, pilote les analyses d’impact (AIPD) et sert de point de contact avec la CNIL. Il veille à la protection des données traitées et stockées et à la bonne tenue du registre des traitements.

Quelles obligations minimales pour un site internet ?

Informer (politique de confidentialité), base légale du traitement, bannières cookies conformes, sécurité des données stockées, registre des traitements, contrats sous-traitants, droits des personnes (accès, effacement, opposition, portabilité).

Quels droits pour les personnes (caractère personnel) ?

Droit à l’information, d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition, de portabilité, et droit de retrait du consentement — applicables à toute donnée à caractère personnel les concernant.

Quelles études pour travailler en droit numérique / RGPD ?

Un Master 2 en droit du numérique ou informatique et libertés, complété par des certifs (ex. DPO, cybersécurité), mène aux métiers d’avocat spécialisé, juriste data/IT, DPO ou consultant conformité.

Quelles bonnes pratiques pour les organisations ?

Cartographier et documenter les traitements de données, choisir des prestataires/sous-traitants conformes, chiffrer les données stockées, minimiser et limiter les durées de conservation, former les équipes, prévoir la gestion des violations de données.

Glossaire express

- Données à caractère personnel : toute info identifiant une personne.

- Traitement : toute opération (collecter, stocker, traiter, transmettre, effacer).

- Responsable du traitement / Sous-traitant (prestataire) : décide / exécute pour le compte.

- Informatique et libertés : cadre FR de protection des données, complétant le RGPD.

.jpeg)