Le droit numérique : matrice du droit moderne ?

un monde fondu dans le numérique

Depuis plusieurs décennies, notre vie — contrats, communications, identités — se digitalise. Les actes traditionnels de droit (conclusion de contrats, preuves judiciaires, signatures) passent majoritairement par des supports électroniques. Résultat : le droit numérique cesse d’être une simple spécialité ; il devient un langage juridique commun.

Le numérique comme support universel du droit

La signature électronique : socle juridique et technique

- Aux États-Unis, la loi ESIGN (2000) et le modèle UETA confèrent à la signature électronique la même force juridique qu’une signature manuscrite, si certaines conditions sont réunies.

- En Europe, le règlement eIDAS (2014, effectif depuis 2016), standardise les services de confiance (e‑signature, cachet, horodatage) accordant aux actes électroniques valeur légale uniforme dans l’UE .

- Dans des pays comme l’Estonie, plus de 130 millions de signatures digitales ont été émises depuis 2002, soutenant e‑services comme la création d’entreprise ou le vote électronique.

Ces évolutions montrent qu’une grande partie du droit positif est déjà ** numériquement encodée** — ce qui amène à questionner : ce n’est plus le droit numérique qui émane du droit classique, mais l’inverse ?

Le code comme modalité d’expression juridique

Avec l’essor de la blockchain, les smart contracts — programmes auto‑exécutables — sont toujours davantage considérés comme des instruments légalement contraignants (SSRN).

- Ils automatisent l’exécution, réduisent les intermédiaires et ancrent l’obligation contractuelle dans le code.

- Pourtant, leur rigidité et les incertitudes juridiques — notamment liées à l’interprétation en justice — montrent que le code ne remplace pas le droit, il l'incarne différemment (SSRN, journalisslp.com).

Le droit “classique” réinterprété à l’aune du numérique

Droit civil & contrats

- Les clics d’acceptation (« clickwrap ») créent aujourd’hui des engagements contractuels valides (researchgate.net).

- L’archivage électronique sécurise l’authenticité et l’intégrité des preuves de façon programmable.

- La conséquence : le jus civile se redéfinit à travers le prisme du numérique.

Droit du travail

- Le télétravail, la surveillance algorithmique, l’usage d’outils RH automatisés redéfinissent les rapports employeurs/employés.

- Là encore, le droit s’adapte à des phénomènes purement numériques.

Droit pénal & cybersécurité

- Cybercriminalité, intrusions, preuves numériques sont désormais des enjeux centraux de la justice pénale.

- La traçabilité électronique, les logs et les échanges cryptés sont à l’origine de nouvelles preuves et nouveaux délits — reflet du droit imprégné du numérique.

Une infrastructure juridique commune : vision transversale

Au-delà des domaines :

- eIDAS, ESIGN, UETA ne sont pas des “branches” : ce sont des infrastructures juridiques centrales mondiales.

- Les juristes deviennent avant tout juristes du numérique, maîtrisant les protocoles, les identités digitales, les preuves électroniques.

- Les institutions (tribunaux, régulateurs, conseils) s’organisent autour de ces modèles.

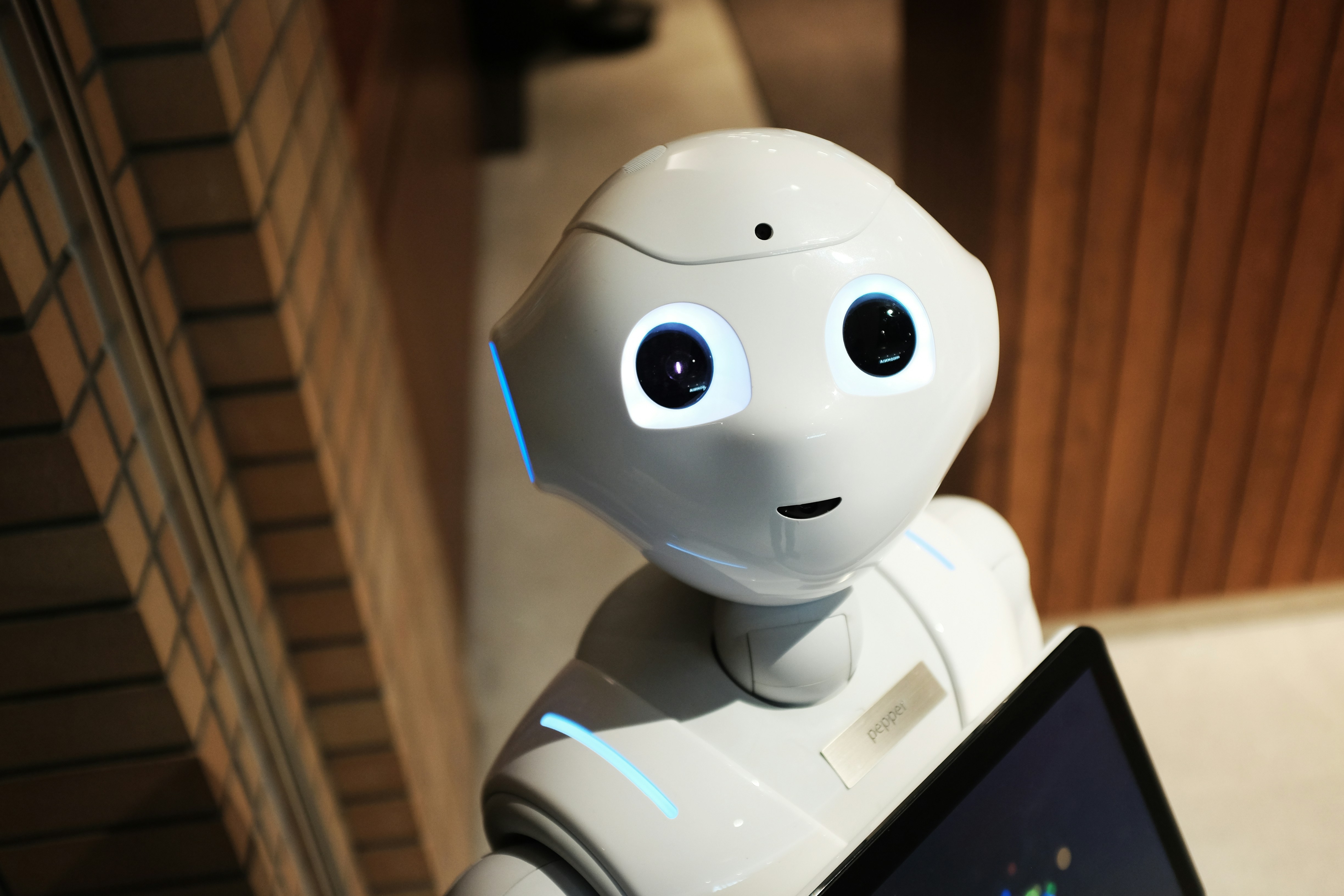

Enjeux et perspectives

EnjeuxDescriptionInteropérabilitéNormaliser le langage légal numérique au plan mondial (ex. eIDAS wallet européen, UNCITRAL electronic signature) Sécurité & confianceGarantir intégrité, authenticité : PKI, certificats, blockchainFlexibilité vs automatisationSmart contracts efficaces mais peu adaptés aux contextes complexes ou évolutifs (SSRN, journalisslp.com)Régulation & éthiqueIA, algorithmes opaques ; exigences de transparence, auditabilité, droits fondamentaux

L’hypothèse est limpide : tout le droit est aujourd’hui du droit numérique. La normalisation, l’automatisation, la preuve — tout discours juridique s’exprime par le numérique. Le droit numérique n’est plus l’exception : c’est le droit.

Pour prolonger la réflexion : lisez aussi notre article Les biais algorithmiques en justice sur les effets des outils numériques dans les décisions judiciaires.